30/07/2025

ثقافة و فن 44 قراءة

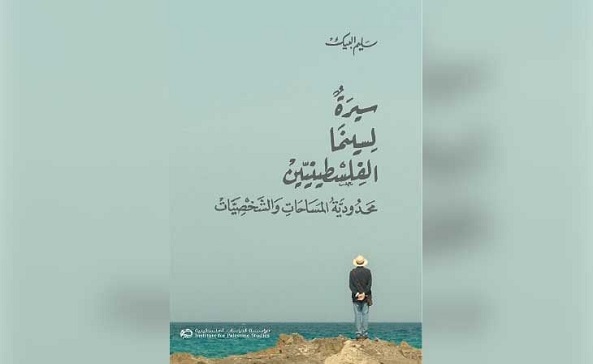

سيرة لسينما الفلسطينيين..كتاب يؤرّخ بالصورة لوطن بلا دولة

الاشراق

الاشراق | متابعة.

إن انشغال سليم البيك بالسينما الفلسطينية ينطلق من خصوصية تكاد تقترب مما يمكن وصفه بمشروع يتضمن أبعاداً متعددة، منها التأريخ والتحليل، حيث سبق له أن أصدر كتاباً بعنوان «تأملات في الفيلم الفلسطيني»، ثم أتبعه مؤخراً بعمله الجديد «سيرة لسينما الفلسطينيين» الصادر عن منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت. وعلى ما يبدو، فإن عنوان الكتاب يكشف عن توجهات مؤلفه، الذي يتعمّد صياغة «سيرة» بحثية تتصل بمفهوم سينما الفلسطينيين، أي تلك التي أخرجها مخرجون فلسطينيون تحديداً، بغض النظر عن جهة التمويل أو الإنتاج.

ومن هنا، نجد أنفسنا أمام إشكالية تعريفية لمفهوم «السيرة»، إذ تحيل الكلمة إلى دلالات مركبة تتعلق بالنظر إلى سينما الفلسطينيين، بوصفها ذاتاً مكتملة، على هذه الذات أن تدرك حدودها منذ لحظة التكوين الأولى، مروراً بالنشأة، ووصولاً إلى التحولات الكبرى التي شهدها التاريخ الفلسطيني، وما تركته من أثر بالغ على وجود هذه السينما وهويتها.

وإذا كانت السيرة، في المفاهيمية الأدبية، تتعلق بذات كاتبة فريدة، فإننا، في التاريخ، نجد وجوداً لسير جمعية مشهورة في التراث العربي. وعلى ذلك، فإن هذا الكتاب ينطلق من وعي بمفهوم الأمة ضمن حالة التكوين السينمائي، ومن ثم يسعى إلى رصد الإحداثيات التي تتصل بهوية السينما الفلسطينية وحدودها، ولكن الأهم هو تقاطعها مع معضلة التركيب الفلسطيني التاريخي المعقد.

ينهض الكتاب على اكتناه متعدد المستويات، بغية التوصل إلى تصور يؤطر السينما، ولاسيما أن التحولات تبدو جزءاً من تاريخ سينما الفلسطينيين، وصيغة من صيغ تشكيل هويتها، التي لا تزال، في منظورنا، غير مكتملة الملامح وفق مبدأ واضح، قوامه أن هذه السينما ما زالت عرضة لتعدد الصياغات؛ فهي معنية بالتعبير عن وجود ثقافي وتكوين سياسي، غير أن صيغتها النهائية ترتهن لمبدأ التثبت الهوياتي، نتيجة قلق الوجود المستمر. وهكذا، فإن سينما الفلسطينيين، كما القضية الفلسطينية نفسها، تعيش في حالة جدل دائم، ما يجعلها سينما أقرب إلى القلق. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنها- إلى حد ما- نضجت واستطاعت أن تشكل وجوداً خاصاً بها، رغم كل تلك السياقات التي يمكن وصفها بالمعقدة.

الأطر التنظيمية

يعتمد الكتاب على هيكلية تنظيمية، حيث يتألف المتن من مقدمة موسعة (25 صفحة)، تتضمن سعياً إلى تكوين ما يمكن اعتباره الأساس المنطقي المطول والمعمق من ناحية الوعي بالتحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية ضمن البعد الجيوسياسي. ويمكن تبرير هذه الهيكلية، أو هذا التنظيم، تبعاً لطبيعة الكتابة البحثية، من خلال تقسيم العمل إلى ثلاثة أقسام تعتمد تحقيباً زمنياً يبدو أقرب إلى العشريات. إذ نجد القسم الأول مخصصاً لأفلام الثمانينيات والتسعينيات، بينما يغطي القسم الثاني الأفلام التي أُنتجت بعد عام 2000 وحتى عام 2010، وأخيراً يأتي القسم الثالث ليشمل أفلام ما بعد 2010 إلى عام 2024، مع الإشارة إلى أن كل قسم ينتهي بخلاصة استنتاجية. ومن ثم تأتي الخاتمة العامة للكتاب، لتقدم رؤية شاملة تلخص مسار البحث والتحليل.

قبل أن نختبر مقولات الكتاب، لا بد من التوقف عند المقدمة، ولاسيما إذا علمنا أن الكتاب عبارة عن دراسة مدعومة من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق). بناءً على ذلك، سعى المؤلف إلى انتهاج مسار نقدي يبرر من خلاله مقولاته وتقسيماته الزمنية، وأبرزها ما ورد في المقدمة، إذ يعتبر سنة 2000 تاريخاً فاصلاً ومحورياً في تشكل السينما الفلسطينية. مع الإشارة إلى أن العقدين السابقين كانا أشبه بمقدمات أولية. وهكذا نجد أنفسنا أمام قدر من التداخل في الرؤية والتشكيل، إلا أن اختيار هذا التاريخ يعود، في جوهره، إلى تحول بنيوي في مسار القضية الفلسطينية، وتحديداً إلى تداعيات اتفاقية أوسلو، وما أعقبها من إفراغ لفلسفة الثورة والمقاومة، الأمر الذي انعكس بعمق على طبيعة الخطاب السينمائي ذاته، من ناحية أخرى يحدد الباحث توجهه من خلال التركيز على السينما الروائية، متجاوزاً الفيلم الوثائقي.

وعلى الرغم من أن هذا التقسيم قد يبدو منهجياً، من حيث اعتماده على منعطفات القضية الفلسطينية تاريخياً، وما تركته من أثر في تشكيل الوعي السينمائي، إلا أن هذه العشريات لا تبدو لنا سوى تقسيـم مرحلي، إذ لا نجد الفوارق في الرؤية واضحة على نحو قاطع، باستثناء مرحلة «سينما الثورة» التي حملت بصمات مخرجين عرب، قبل أن تبدأ مرحلة «سينما الفلسطينيين» التي اتسمت بانقلاب على سينما المقاومة المباشرة؛ بمعنى تراجع مفردات العنف، والوعي الجمعي، والشعاراتية، فثمة أفلام، مثل «المخدوعون»، و«عائد إلى حيفا»، و«كفر قاسم»، شكلت بدايات لسينما تتناول القضية الفلسطينية، إلا أن البيك يرى أنها تندرج ضمن ما سماه «سينما الثورة الفلسطينية» بصناعة عربية، وليست «سينما الفلسطينيين» بالمعنى الحصري. لكن هذا التوجه، في رأيي، قد لا يبدو مبرراً بشكل كافٍ لاعتماد مفهوم «سينما الفلسطينيين» بديلاً عن «السينما الفلسطينية»، إذ إن التعبير الأخير أكثر اتساعاً، وقادراً على احتواء التجارب الفلسطينية والعربية التي تتقاطع داخل الثيمة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن الموجة الجديدة جاءت لصالح سينما ذات طبيعة تأملية، ذاتية ونقدية. ومع ذلك فإنها لا تبدو ذات طابع متجانس إلى حدّ تام، بقدر ما هي محاولات متفرقة لتلمّس صيغ واقع المشكلة الفلسطينية، بكل ما تحمله من تعقيد وجودي وتاريخي.

الخصوصية

يشير البيك إلى أن السينما الفلسطينية بدأت مع فيلم المخرج ميشيل خليفي الشهير «عرس الجليل» (1987)، الذي دشن مرحلة جديدة تواصلت بعدها الإنتاجات السينمائية لمخرجين فلسطينيين، بغض النظر عن جهة الإصدار أو التمويل، ما ينقلنا إلى القسم الأول من الكتاب، حيث يعالج البيك هذه المرحلة في ضوء التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية، ويتخذ فيلم «عرس الجليل» موقعاً متقدماً بوصفه عملاً ناضجاً على المستويين الموضوعي والأسلوبي، إذ يجمع بين جدلية الروائي والوثائقي، من خلال عملية مزج بين السردين. ومن ثم ينتقل إلى تجربة رشيد مشهراوي، حيث تتضح سمة التموضع في المكان والبنية الداخلية للفضاء السينمائي بوصفها جزءاً من الهوية البصرية الفلسطينية.

يصل البيك إلى أعمال إيليا سليمان، التي تمثل انزياحاً واضحاً عن التشكيل السينمائي التقليدي، من خلال تخليه عن النموذج الخطي للحكاية لصالح نمط بصري جديد يتسم بالانفتاح والتأملية، بل وبقدر من العبثية التي تعكس تعقيدات الواقع الفلسطيني، وأخيراً، يقف عند تجربة علي نصار، التي تسعى إلى استعادة مرثية الذات الفلسطينية بما تحمله من تأمل في المآلات. يخلص البيك إلى أن هذه المرحلة شكلت هوية أولية للسينما الفلسطينية بفعل المخرجين الفلسطينيين أنفسهم، كما تمثلت في محاولاتهم تلمّس الواقع الفلسطيني من الداخل، حيث انتقلت السينما الفلسطينية إلى مستويات أعمق من التعبير الذاتي. وفي ما يتعلق بالاتجاهات الفنية لهذه الحقبة، يشير البيك إلى الواقعية السحرية، كما تجلت عند ميشيل خليفي، وإلى الواقعية الجديدة التي طبعت أعمال رشيد مشهراوي، علي نصار، وإيليا سليمان. وبصورة عامة، تبدو تحولات الرؤية السينمائية متصلة ببنية الشخصيات التي انتقلت من صورة الثائر أو الفدائي إلى صورة البائس، أو الذات، أو الذوات التي تعاني حصاراً وجودياً وجغرافياً، يتجسد من خلال ما يسميه البيك «الجيمات الخمسة»: الجندي، والحاجز، والجدار، والجيب، والسجن.

شرعت السينما في هذه المرحلة، في البحث عن نموذج لتكوين شخصية الفلسطيني، تلك الشخصية التي تكاد- حسب ظني- تقترب من صورة الضحية. وبذلك، فإننا أمام سمات محددة، تتشكل بالتوازي مع سياقات الإنتاج والتمويل المشترك، فضلا عما شهدته هذه المرحلة من أحداث تمثلت في اجتياح بيروت، والانتفاضة، وصولاً إلى اتفاقية أوسلو. ويُعد هذا الحدث الأخير محورياً وجذرياً في مسيرة حركة التحرر الفلسطيني، إذ عمّق الشرخ الداخلي، وأخضع القضية الفلسطينية لتصور جديد، يغاير ما كان الفلسطينيون ينطلقون منه سابقاً في تمثل رحلتهم التاريخية، وفي رؤيتهم لطبيعة الصراع، فهذه التحولات أسهمت بشكل مباشر في تآكل الفكرة الفلسطينية التحررية الوطنية، نتيجةً لتشكيل السلطة الفلسطينية، وما أفرزه ذلك من انقسامات داخلية عمّقت حالة التيه والالتباس في الوعي الجمعي.

نخلص إلى أن السينما الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو، لم تعد معنية بالتعبير عن مضمون أيديولوجي، أو رؤية تنهض على النموذج الثوري المقاوم أو التحرري بصورته المباشرة، تلك التي كانت سائدة في سينما المقاومة، والتي ارتبطت، في مراحل سابقة، بإبراز عنف المقاومة التقليدية. يمكن تأريخ هذا النمط السينمائي إلى منتصف القرن العشرين، مع أعمال محورية مثل فيلم «معركة الجزائر»، فضلاً عن أعمال أخرى لمخرجين عالميين ضمن سياقات مختلفة، غير أن هذا التشكيل السينمائي الثوري تراجع أو انحسر تدريجياً، إذ بدأت السينما تتجه نحو بناء صيغ سينمائية اعتمدت رؤية مغايرة للواقع، إذ بدت أكثر انزياحاً عن تمكين البعد الثوري إلى مقاربة تُعنى بالذات الفلسطينية، وسياقات تكوينها، مع شيء من التأمل في الواقع، ونقده على ضوء المعطيات السياسية والاجتماعية المستجدة، التي فرضت على السينما أدواراً ومسؤوليات جديدة تختلف عن تلك التي ارتبطت بالمرحلة الثورية.

يتناول القسم الثاني الأفلام المنتجة بعد سنة 2000، في ظلال الحدث السياسي، ومن أهم الأفلام فيلم إيليا سليمان «يد إلهية»، الذي شكّل علامة فارقة في نضج التجربة السينمائية الفلسطينية، إذ سعى المخرج من خلاله إلى اختبار أثر المشهدية، وتوظيف اللقطات متجاوزاً التواتر الخطي للحبكة، حيث يغيب البناء السردي التقليدي لصالح سرد بصري مفتوح على التأويل بداعي تشظي الواقع الفلسطيني، يأتي هذا بالتوازي مع تحليلات متباينة من حيث الطول والعمق لأفلام هذه العشرية، مع بعض الأحكام المعيارية، ورصد بعض السمات الفنية والمضامين التي ميّزت أعمال مخرجين آخرين من حيث إحداثيات الصعود والهبوط، بما يعكس التوتر بين السياق السياسي والتحولات الجمالية. أما في القسم الثالث، فلا يختلف المدخل التمهيدي كثيراً، إذ يتصل بالخلفية السياسية ذاتها، ونعني بذلك الاجتياحات والحروب التي شهدتها الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2024، غير أن التركيز يذهب إلى «المحدوديات الاستعمارية» من خلال التشكيلات السينمائية المتنوعة.

رؤية

وبناءً على ذلك، يمكن القول إننا أمام ثلاثة توجهات نقدية رئيسية في الكتاب: الأول يتعلق بالكشف عن المضمون وعلاقته بالسياق السياسي والاجتماعي، والثاني يتصل بالنماذج التي يطرحها البيك تحت مسمى «المحدوديات الاستعمارية»، أما الثالث فينصرف إلى التشكيلات أو الصيغ الفنية، التي تميزت بها هذه الأفلام. وعليه، فإن الكتاب يبدو، في مجمله، نقدا موجهاً لرؤى إخراجية متعددة، ومحاولة لعكس الوجود السينمائي الفلسطيني بما يحمله من تعقيد وتوتر، بالتوازي إلى وجود انقطاع بين ما يسميه البيك «أفلام الصورة» و«الشكل الجديد»، مع الإشارة إلى انعطافة مهمة حدثت بعد عام 2000، وصولاً إلى توقعه حدوث انعطافة سينمائية جديدة في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة.

تقرير تابعته الاشراق للكاتب رامي أبو شهاب.

لا تتبنى الاشراق بالضرورة الاراء والتوصيفات المذكورة.